“人生没有白走的路,每一步都算数!”有个人,他每天的努力,只是为了让自己前面走的路“算数”。他叫康宏斌,是历史文化学院2017级本科生,他只是个普通人,一个很普通的大学生。

勤学不辍,争的是走出大山的心气

1995年,康宏斌出生在一个西北农村。当婴儿的嘹亮啼哭声从屋檐下传出时,全家人欢欣异常,一个新生命的到来,给这个贫寒的数口之家带来了希望。从他记事起,家里人对他说的最多的话就是“好好读书”,因为对于山里人家来说,读书就是走出去的唯一途径,他也深知父母的艰辛,不负众望,从村里到镇里,再到县里,一口气读了上去,直到高考,别人都说他肯定能上大学,但是他高考失利了,与大学失之交臂。

村里人或真心、或假意的劝慰与嘲讽,没有令他一蹶不振。在家窝着干了两月农活后,他收拾行李,回学校复读。复读的日子枯燥且劳累,但他却过的无比充实。寒暑更替,经过一年的埋头苦学,他成了村里第一个大学生。拿着家里拼凑的生活费,带着父母的一串串叮嘱,他来到师大,开始了他的大学生活。

步入大学后,面对陌生的环境,他没有退缩、直面挑战、勇于担责,向辅导员毛遂自荐,担任了班级团支部书记。因为他为人谦逊、干活踏实,对待工作负责认真,他的付出得到了同学们和组织的肯定,2016年5月,他被评为“人文社科基础部十佳团支书”。当然,用心工作的同时,他也没放下自己的学习,大一学年,他的专业课成绩均在班级前列。

携笔从戎,靠的是矢志强军的锐气

大一学年末,当“好男儿,当兵去”的征兵宣传横幅挂满校园之时,他动心了。在征得父母支持后,他放下了学业,换上了军装,去了西南边疆,追寻“绿军装”的梦。

新兵入营,他从摸爬滚打,行走坐卧学起,当三个多月的新训结束时,他已经褪去稚气,脱胎换骨,成长为一名真正的共和国军人。初到基层不久,中队文书因工作调动离职,调令紧急,他迎头顶上,发挥大学生士兵文化基础好的优势,主动作为,将中队各项工作做得井井有条。因能力卓越,先后被调到支队政治处和总队宣传科担任新闻报道员。

武警森林部队,浴火而生,与火为伴。两年军旅,他上了火场33次;最大的一场火,他和战友在山上待了四天三夜。最令他难忘的是2018年5月19日的苍山大火,在那次执行任务过程中,他被山上的落石砸伤。“刚被砸时,除了疼,没啥感觉。现在想起,一阵后怕,要是石头砸中的是头,可能就回不来了。”当他拍的照片被报道出来时,他正被送到医院缝合伤口,伤口鲜血淋漓,缝了9针。说起腿上的伤疤,他说:“这是军人的荣誉!”

33次战斗,他拍摄照片数千张,和同事合作在中国军视网、中国武警、南部战区、中国森警等媒体刊发新闻70余篇,在部队内网刊发新闻220多篇。因为工作表现突出,他荣获“嘉奖”一次,被评为“优秀义务兵”。

扬帆新程,凭的是扎实沉稳的底气

2018年9月,康宏斌光荣退役,再启新程。返校后,他低调沉稳,埋头读书。他深知,两年军旅生涯,虽带给了他无比丰富的经历,但搁笔两年,意味着想要获得好成绩,就得付出比别人更多的努力。他精心制定学习计划,并严格执行,及时向任课老师与同学请教学习中遇到的问题,经过一学年的努力,耽搁两年的成绩大有起色。作为一名退役士兵,他“退伍不褪色,退伍不退志”,充分发挥退役老兵的“传、帮、带”作用,多次参加学校武装部及学院组织的征兵宣讲活动,答疑解惑,耐心细致,为动员师大学子献身国防,尽己所能,做出了应有的贡献。2020年年初,新冠病毒肆虐,他积极响应组织号召,参加了村委疫情防控志愿者小组,写标语、守村头,累计进行志愿活动数百小时,用自己的实际行动践行着人民子弟兵“退伍不褪色”的心中信仰和精神底色。

中国退役军人有五千七百万,他们在部队是标兵,在社会是标杆,康宏斌只是其中很普通的一个。习近平总书记曾在庆祝“五一”国际劳动节大会讲话里强调:“幸福不会从天而降,梦想不会自动成真。”康宏斌无论在部队,还是在学校,都倾尽全力,用自己的踏实、勤恳,为这句话做着自己的注解!

师长寄语

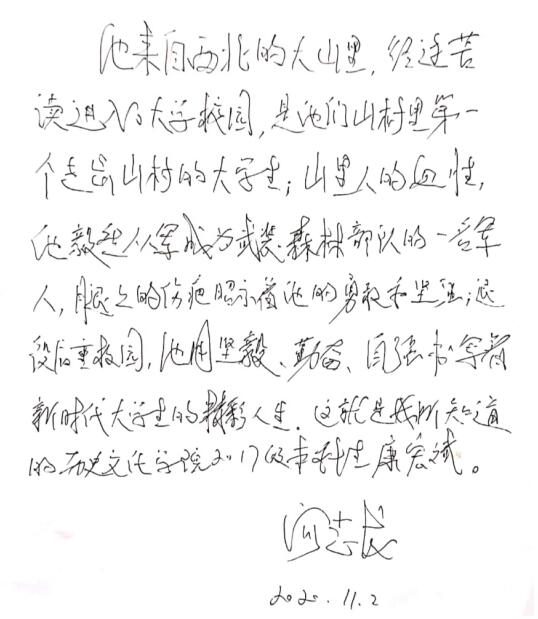

历史文化学院院长何志龙

师长寄语

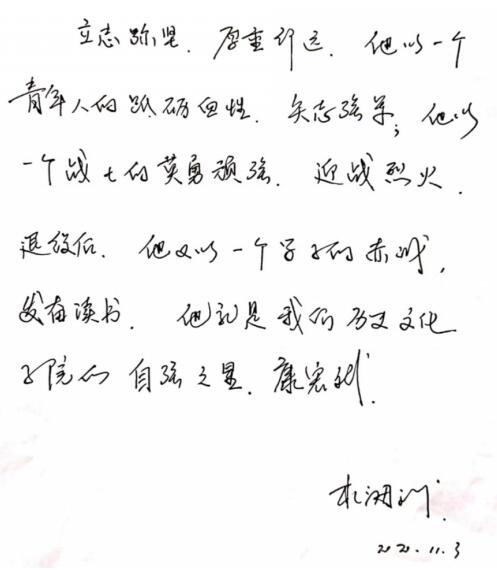

历史文化学院党委书记杜海斌

班级评议

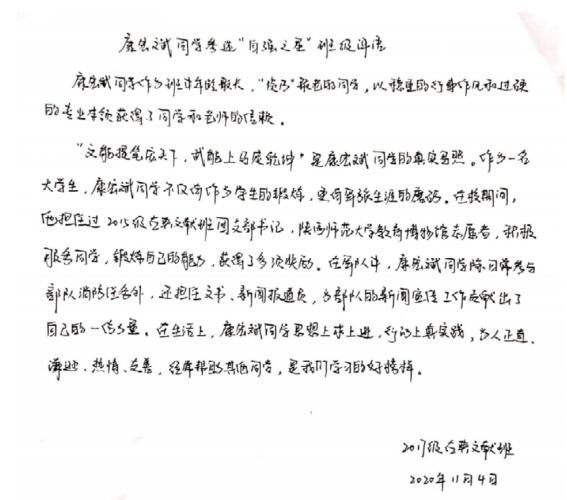

历史文化学院2017级古典文献班全体同学